Pommes de terre contre gratte-ciel

À propos d’écologie

Épisode 02 :

Le capitalisme ne sera pas écologique

Dans le discours politique contemporain, l’écologie est devenue omniprésente : transition énergétique, capitalisme vert, réformisme écoresponsable… Mais si au fond rien ne change, si les menus progrès accomplis retardent à peine la montée des périls, c’est que l’incompatibilité entre écologie et capitalisme ne découle pas de l’aveuglement ou de la rapacité de ses dirigeants : plus simplement, elle tient à la nature d’un tel système.

1 / Illimitation inévitable

Qualifiée d’industrielle ou aujourd’hui de postindustrielle, la société moderne est faite d’entreprises, chacune pôle de valeur en recherche d’accroissement mettant les systèmes industriels à son service. Le chercheur peut se passionner pour la découverte d’un procédé de fabrication, et l’ingénieur adorer construire un barrage, mais leurs projets ne deviennent réalité que s’ils vont dans le sens de l’intérêt de l’entreprise qui les emploie : vendre un produit compétitif sur le marché, accumuler des bénéfices, les réinvestir…

« Le développement de la production capitaliste nécessite un agrandissement continu du capital placé dans une entreprise, et la concurrence impose les lois immanentes de la production capitaliste comme lois coercitives externes à chaque capitaliste individuel. Elle ne lui permet pas de conserver son capital sans l’accroître, et il ne peut continuer de l’accroître à moins d’une accumulation progressive. […] Accumuler pour accumuler, produire pour produire, tel est le mot d’ordre de l’économie politique proclamant la mission historique de la période bourgeoise » (Marx, Le Capital, chapitre XXIV, § 3).

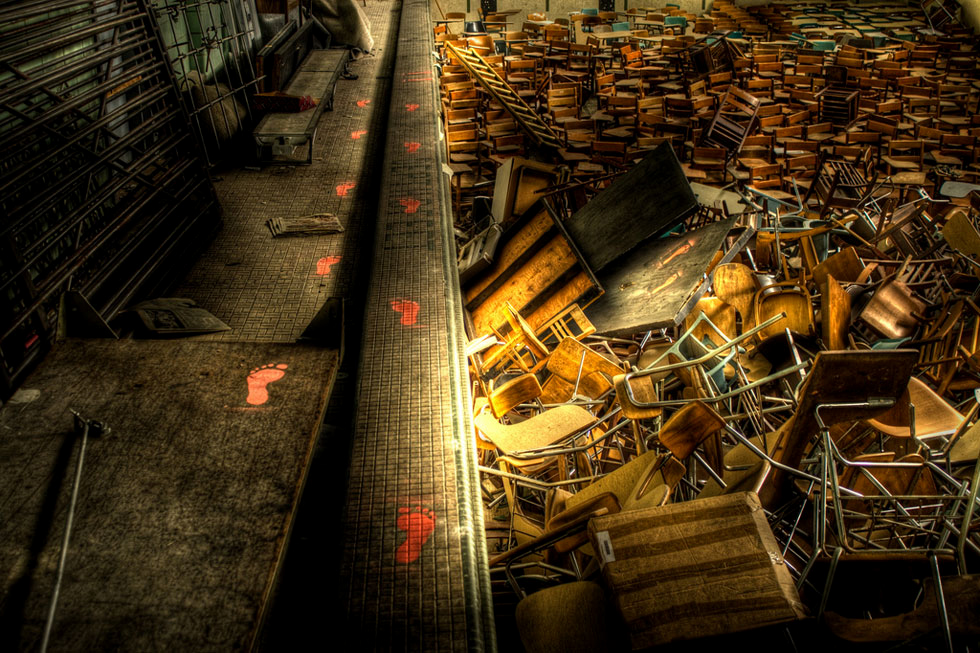

La preuve que nous vivons avant tout dans un monde capitaliste et non pas industriel, c’est que l’hypertrophie industrielle, loin d’être un phénomène autonome, est soumise aux exigences de la valorisation du capital. Peu importe qu’une usine automobile, une mine ou une aciérie soit encore en état de fonctionner : si elle n’est plus assez rentable, on la ferme. Le bourgeois n’a pas le droit de se reposer sur ses lauriers, et un capitalisme stationnaire est signe de déclin. Depuis deux cents ans, « la mégamachine » se renouvelle régulièrement par construction, autodestruction, re-création… On connaît le destin de la Rust Belt états-unienne, qui ne signifie d’ailleurs pas la fin de l’industrie dans ces régions, d’où proviennent encore 40 % de la production manufacturière du pays. Des techniques, des systèmes productifs, des sites de fabrication en remplacent d’autres, moins performants face aux concurrents. Lourd de sa pesanteur matérielle inévitable, le capitalisme se rêve financier, virtuel, numérisé en 0 et en 1, mais n’existerait pas sans prolétaires transformant les centaines de millions de tonnes de minerai, de bois, d’acier, de ciment, de plastique… indispensables à la production d’écrans où défilent des lignes de crédit.

Réduire les coûts de production est une priorité bourgeoise permanente : par l’intensification du travail des prolétaires et, s’il le faut, par l’épuisement des bases matérielles de la production. Infatigable bâtisseur et démolisseur, dévoreur de ressources et de tout temps pollueur, le capitalisme ignore par définition la sobriété. Vers 1800 déjà, ouvriers et riverains subissaient la toxicité des manufactures, néfaste pour leur santé. Depuis, l’échelle des nocivités a changé.

Austère ou dépensier, le bourgeois n’est pas forcément avide pour lui-même, mais il est au service de cette logique. Le seul profit « raisonnable » est celui qui favorise au mieux son entreprise. Les bonnes intentions sociales ou environnementales du plus bienveillant des patrons demeurent secondaires alors que la concurrence fait rage.

« La croissance », c’est le nom que prend « le progrès » appliqué à l’économie. De la machine à vapeur de James Watt à l’électronique de la Silicon Valley, la foi en le progrès est essentielle et nécessaire à la bourgeoisie comme à ceux qu’elle entraîne dans son sillage, mais elle ne devient force matérielle qu’en faisant corps avec l’impératif d’accumuler de la valeur.

2 / Un monde d’entreprises

Non seulement le mode de production capitaliste hyperdéveloppe un système industriel dévastateur, mais il rechignera toujours à prendre en charge ses ravages.

Le monde où nous vivons n’est pas gérable à la manière d’une entreprise unique, qui administrerait la Terre entière en tenant compte d’un environnement planétaire, un seul capital régnant désormais sur le patrimoine de l’humanité.

Cette multinationale mondiale est une utopie. Au lendemain de 1914-1918, Boukharine n’est pas le seul à avoir avancé l’hypothèse (improbable selon lui) d’« un plan rationnel du point de vue du capital », mis en œuvre par une classe capitaliste unifiée. Quels que soient les obstacles géopolitiques de toute façon insurmontables, la logique du mode de production capitaliste rend un tel « trust » unique structurellement impossible. Qui dit marché (national ou mondial) dit concurrence.

Pôle de valeur en quête de sa propre valorisation, chaque entreprise n’est responsable que d’elle-même, et comptable de son bilan. Elle fonctionne à la façon d’un organisme, avec un intérieur distinct de l’extérieur, mais poreux et vivant de sa porosité. Il y entre des investissements, des matières premières, des salariés, des installations techniques. Et il en sort des marchandises génératrices d’argent, que l’entreprise intègre et accumule. Avec le reste de la société, elle est évidemment en contact permanent mais, seulement responsable de ses inputs et outputs, elle ne doit rien à ce qui l’entoure. Il lui faut seulement respecter la législation (notamment le code du travail – il n’y en a pas toujours eu, et dans bien des pays il n’existe que sur le papier) et payer ses impôts (qu’elle tente très normalement de réduire au minimum possible). Ces deux conditions remplies, le reste ne la concerne pas : « Je ne dois rien au public », proclamait, au XIXe siècle, le grand bourgeois états-unien J.-P. Morgan. Le patron n’est concerné par la santé du salarié, sa famille et sa vieillesse, que dans la mesure où cela influe sur la productivité et la future génération de travailleurs. De même, tant qu’elle ne tombe pas sous le coup de la loi, l’entreprise peut ignorer ce qu’elle commet de négatif à l’extérieur de ses murs.

Pour que ces « externalités négatives » soient prises en compte, il a fallu que la société capitaliste dans son ensemble commence à souffrir des dommages causés par chaque entreprise à ce qui l’entoure. Il devenait urgent de comparer les coûts des investissements nécessaires pour contenir le réchauffement avec le coût éventuel des pertes subies en cas d’inaction. Mais ce que cherchent les entreprises, c’est seulement à atteindre un seuil de réduction des émissions de CO2 qui soit, admet un expert, « économiquement optimal ».

La bourgeoisie n’est ni monolithique ni aveugle, et ne manque pas de think tanks pour l’aider à affronter ses conflits et contradictions. Elle a pourtant le plus grand mal à agir en fonction d’un intérêt « de classe » collectif, comme le montre la peine qu’a éprouvée Roosevelt à imposer le New Deal : pour cela, l’État joue un rôle indispensable, mais il ne commande pas, il réglemente et régule seulement. Quand bien même des mesures drastiques pour traiter le problème climatique profiteraient à tous les bourgeois, chaque entreprise renâclera à augmenter ses coûts de production (directement ou en impôts) pour un bénéfice qui reviendrait avant tout à l’ensemble de la classe capitaliste. Profit individuel (l’individu étant ici d’abord l’entreprise) et coopération bourgeoise font rarement bon ménage : si écolo soit-il, un patron ne peut prendre le risque de diminuer sa compétitivité.

3 / Sombre avenir

Multiplication par quatre d’ici à 2050 du volume de fret international, doublement du trafic aérien dans les prochaines décennies (sauf « effet Covid », aujourd’hui difficile à chiffrer), explosion du tourisme, augmentation de 100 % de la production mondiale de vêtements depuis 2000 (au prix d’une énorme consommation d’eau et d’usage massif de pesticides), progression constante du plastique, envol d’une 5G fort consommatrice d’énergie… infinie est la liste des croissances nuisibles. Le numérique exige des métaux transformés par une industrie gourmande en énergie, son utilisation absorbe entre 7 et 10 % de l’électricité mondiale (les chiffres varient, mais l’augmentation s’accélère), et il semble avéré que les technologies de l’information contribuent autant au changement climatique que le transport aérien. « En matière de destruction, nous n’avons encore rien vu » (Philippe Bihouix). Et ce n’est pas la crise de la Covid-19 qui va renverser la tendance.

L’électro-mobilité compliquera sans l’alléger l’exploitation des ressources naturelles et ses conséquences, ne serait-ce que par un recours croissant à des métaux rares dont extraction et raffinage exigent des processus très polluants. Qu’importe ! la voiture « à pétrole ou à gazole » a fait son temps, l’évolution vers l’électrique semble acquise, et l’Irlande se vante d’atteindre la « neutralité carbone » en 2050 grâce à un ou deux millions d’autos électriques. Tout dépend de comment on fait les comptes : en n’incluant pas la totalité des émissions de gaz à effet de serre en amont de la production et en aval de l’usage, le conducteur d’une Tesla est autorisé à se dire écologique.

Se déplacer est une nécessité et un plaisir humains, mais le capitalisme fait de la mobilité un besoin et un concept spécifiques. Tout doit circuler, dans la production et en dehors, au travail et hors travail. La mobilité-individualité, c’est pouvoir écouter « ma » musique à tout moment, en marchant dans la rue, dans le bus, en attendant un ami… grâce à un appareil portable que je déplace avec moi. C’est aussi la liberté de rouler en voiture personnelle : une société des individus organisés en familles (bien sûr différentes de celles d’antan) privilégie le véhicule individuel et/ou familial. Avec ou sans « bus zéro émission ».

Quant à la durabilité, elle va à l’encontre d’une obsolescence qui fait partie du fonctionnement et de l’usage obligé des objets, notamment électroniques. Récupération, partage, accès en non- propriété, recyclage, ateliers coopératifs, troc… sont prônés par des gens qui ne voient généralement aucune objection à l’arrivée de « la fibre ». À la 4G doit succéder une cinquième, indispensable au déferlement d’objets communicants connectés en réseau, au cloud computing, dans l’environnement domotisé d’une ville « intelligente ». En attendant la 6G. Et ceux qui critiquent cette évolution le font surtout pour ses effets sur la santé ou son coût écologique, rarement en raison de son usage, du besoin qu’elle remplit et entretient : être connecté à tout et à tous à tout instant en une seconde. Technologie qui répond au besoin de socialisation d’un « homme moderne » individualisé comme jamais auparavant.

En conséquence, personne n’imagine sérieusement que dans les décennies prochaines une flotte de porte-conteneurs réduite de moitié ou du tiers transportera cinq ou dix fois moins d’iPhone, de Corrola, de Playmobil et de Nike qu’aujourd’hui. La productivité supérieure, supposée ou avérée, des éoliennes sur les centrales nucléaires n’empêche pas le développement des infrastructures de l’énergie fossile, la pose de nouveaux pipe-lines, l’ouverture partout de rocades et d’autoroutes, ni la construction de centrales à charbon, pas plus qu’elle ne freine une production croissante de plastique, dont la consommation a doublé en quinze ans, et qui provient en majorité de la pétrochimie. Même si, comme probable, le solaire et l’éolien deviennent dans quelques années moins chers que les combustibles fossiles, l’indéniable prospérité du marché des renouvelables ne modifie guère la donne climatique.

Entre « la mitigation » (l’espoir de freiner sensiblement le réchauffement) et l’adaptation à un avenir sur lequel on renonce à agir, c’est la seconde voie qui a priorité.

La classe dirigeante n’a pas vocation à préparer l’avenir – pas même le sien – à moyen ou long terme. Roosevelt répondait – à sa façon, mais il y en avait d’autres – aux problèmes de son temps, au mieux avec un horizon de deux décennies, mais ni en 1932 ni en 1944 il ne s’occupait de l’an 2000 ou 2050. L’histoire du XXe siècle, imprévisible pour Marx en 1883 comme pour Rosa Luxemburg en 1919, montre que jamais les bourgeoisies des différents pays n’ont anticipé sur l’avenir, sur ses avancées techniques et sociales comme sur ses catastrophes. Guerre de 1914, crise de 1929, nazisme, guerre de 1939-1945, stalinisme… ont été et restent attribués par les penseurs dominants à des scories du passé, des ratés, des aberrations, sortes de maladie de l’humanité, et non à la nature, supposée indéfiniment perfectible, du capitalisme. Il en ira de même face à la crise climatique.

4 / Quelle crise ?

« Si le capitalisme a effectivement pris un nouvel élan après 1980, sa victoire n’a pas été ce que l’on croit. La crise actuelle révèle que le boom de fin de siècle n’avait pas répondu au problème des années 1970 : surcapacité, surproduction, suraccumulation et chute de rentabilité. Les gains de productivité étaient remontés dans les années 1990, notamment aux États-Unis, grâce à l’informatisation, l’élimination de secteurs industriels peu rentables et l’investissement dans des usines à bas coût de main-d’œuvre en Asie. Mais, même si l’alliance de l’ordinateur et du conteneur réussit à comprimer et à transférer le travail, elle n’atteint qu’en surface les causes de la baisse des profits. Les déficiences des années 1970 sont encore présentes quarante ans plus tard, masquées par les profits d’une minorité de firmes (qu’on aurait autrefois qualifiées de monopoles ou d’oligopoles) et du secteur financier. » Ainsi écrivions-nous en 2017 (De la crise à la communisation).

Dans cette situation générale de déficit de rentabilité, les investissements indispensables à « la mitigation », à supposer qu’ils soient mis en œuvre, aggraveraient la crise contemporaine, malgré les bénéfices qu’en tirerait une partie de la bourgeoisie. Les sommes en jeu seraient sans commune mesure avec celles mobilisées en 2008 pour renflouer les banques.

« Mille milliards pour le climat », recommandent Jean Jouzel et Pierre Larrouturou (Pour éviter le chaos climatique et financier, Seuil, 2017), voulant démontrer qu’une nécessaire politique verte serait non seulement possible, mais bénéfique socialement (création d’un million d’emplois, amélioration des services publics) et, avantage supplémentaire, bonne pour l’économie et la compétitivité du pays… et de l’Europe.

C’est prêter au mode de production capitaliste plus qu’il n’a intérêt à faire et n’en est capable. Dans un avenir prévisible, il n’y aura pas plus de keynésianisme vert que de keynésianisme social. N’attendons pas une mobilisation de l’ensemble des ressources comme celle des États-Unis après Pearl Harbor, quand une part énorme du budget a financé l’économie d’armement, l’État fédéral administrant la production des avions comme des munitions, réquisitionnant des biens privés et imposant des contrats au capital et au travail. En moins d’un an, l’industrie s’était reconvertie à une échelle sans précédent, Chrysler fabriquant des fuselages, Ford des bombardiers, General Motors des tanks, etc. Réduire dès aujourd’hui les émissions de gaz à effet de serre de 5 ou 10 % par an supposerait un effort sans commune mesure, une centralisation des pouvoirs de décision, un « ministère de la transition vers un avenir à faible intensité de carbone », gérant « une économie planifiée de l’énergie » (Andreas Malm) et, qui plus est, dépassant le cadre national, sans quoi son action resterait sans effet. Il suffit d’énumérer ces conditions pour constater qu’elles sont irréalisables. En 1941, les Alliés se sont mobilisés contre l’Allemagne et le Japon. Après Pearl Harbor, il était inacceptable pour le big business américain de laisser aux Japonais le contrôle du Pacifique et de territoires aux précieuses ressources économiques et minérales. La menace était précise et ses conséquences immédiatement concrètes.

Quatre-vingts ans plus tard, le capitalisme états-unien, européen, chinois ou « mondialisé » ne partira pas en guerre contre le CO2. L’économie capitaliste fonctionne pour satisfaire la rémunération du capital : elle ne connaît pas plus d’« urgence climatique » que l’urgence de donner du travail à des millions de chômeurs.

Outre-Atlantique, une tendance du Parti démocrate, relayant diverses organisations non gouvernementales, milite pour un Green New Deal, et exige que les États-Unis passent d’ici à 2030 à un réseau électrique fonctionnant à 100 % grâce aux énergies renouvelables et construisent à grande échelle des infrastructures vertes. Ce « nouveau » New Deal oublie qu’il a fallu la pression de la crise de 1929 et une vague de grèves avec occupations d’usine pour donner à Roosevelt les moyens d’imposer certaines contraintes à la bourgeoisie : modérer le poids de la finance et faire accepter la présence des syndicats dans les entreprises. Mais on n’obligera pas les capitalistes à renoncer à la productivité maximale face à la concurrence, car là il ne s’agit plus du rapport (négociable) entre salaire et profit, mais d’un fondement du mode de production capitaliste. Une « écologisation » du monde est politiquement impossible, parce qu’elle ne serait pas rentable. Sans doute, aux États-Unis et ailleurs, réalisera-t-on une fraction de ces vastes programmes. Mais les climato-conscients feront-ils beaucoup mieux que les climato-sceptiques à la Trump ? On cherche en vain quelle ambitieuse politique verte a menée Obama, qui, en 2014, se félicitait que son pays soit devenu le premier producteur mondial d’hydrocarbures.

* * *

Il est légitime de se demander quelles « fractions » bourgeoises ont intérêt à verdir le capitalisme : les pétroliers pèsent encore lourd ; d’autres secteurs, dépendant d’un « capitalisme vert », montent en influence. Cependant, la question n’est pas de savoir quand le mode de production capitaliste cessera de nuire aux équilibres naturels – il en est incapable –, mais s’il maintiendra ou restaurera l’équilibre social et politique nécessaire à la perpétuation de la bourgeoisie.

G. D., novembre 2020

LECTURES

Marx, Le Capital, livre I, chap. XXIV, § 3, l’accumulation.

Andreas Malm, Vers une autre histoire du changement climatique.

Article très documenté. Notre épisode 05 reviendra sur A. Malm et sa thèse d’un « capitalisme fossile ».

Philippe Bihouix, Le bonheur était pour demain, Seuil, 2019.